- Detalles

- 278

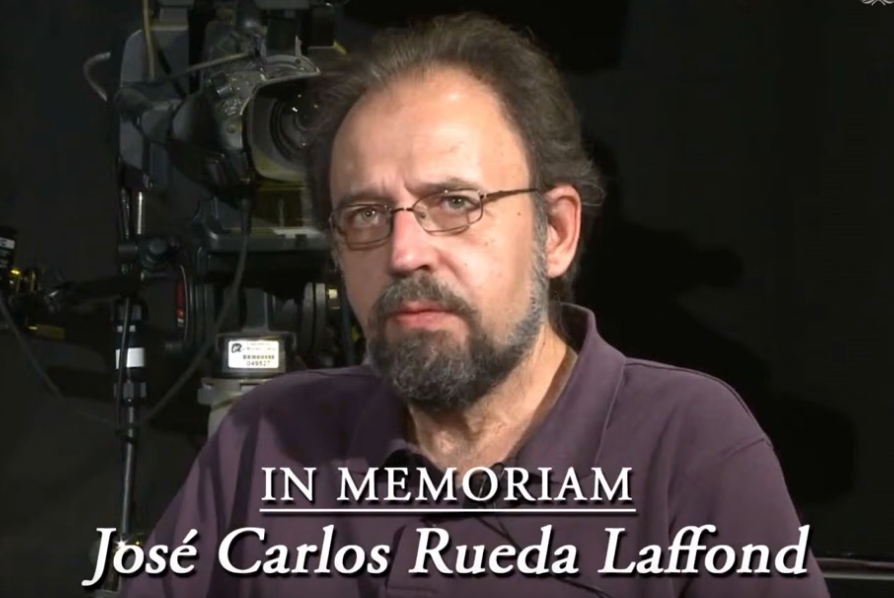

El 9 y 10 de enero de 2025, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, junto con el Proyecto de Investigación “Diccionario de Símbolos Políticos y Sociales de la Europa Contemporánea”, organizó un coloquio en honor a nuestro compañero José Carlos Rueda Laffond. Bajo el título "Polaridades cromáticas y antagonismos políticos en la Europa Contemporánea: ROJO y NEGRO", el evento destacó las contribuciones académicas de Rueda Laffond, especialmente en el análisis de los medios audiovisuales y su relación con la memoria histórica.

Durante dos jornadas, académicos de renombre analizaron temas vinculados a los colores, la política, la memoria histórica y la representación audiovisual en la Europa contemporánea.

La primera jornada dio comienzo con la intervención del Decano de la Facultad de Ciencias de la Información, D. Jorge Clemente Mediavilla, y el Vicedecano de Calidad e Innovación Docente y miembro del comité organizador, Angel L. Rubio, quienes destacaron la relevancia del legado de José Carlos Rueda Laffond. A continuación dio inicio el Bloque I del coloquio titulado "Los colores de la política", moderado por José Emilio Pérez Martínez. En este bloque, Juan Francisco Fuentes habló sobre "Rojo y negro: más allá de Stendhal", seguido de Marie-Angèle Orobon con "Morado: entre liturgia y política", y Elena Hernández Sandoica, quien presentó "El hilo rojo a través del cristal".

Tras un excelente debate y una breve pausa, comenzó el Bloque II, dedicado al "Comunismo", donde Emanuele Treglia y Andrea Donofrio dialogaron sobre "Símbolos e iconografía del PCE y PCI en la década de los 70". La jornada continuó con el Bloque III, titulado "Cine y Televisión" en el que Vicente Sánchez-Biosca presentó "Imágenes cruzadas para una historia cultural", seguido de Marta García Carrión, quien expuso "Cine, memoria y nación: algunas reflexiones para el caso español".

Tras un excelente debate y una breve pausa, comenzó el Bloque II, dedicado al "Comunismo", donde Emanuele Treglia y Andrea Donofrio dialogaron sobre "Símbolos e iconografía del PCE y PCI en la década de los 70". La jornada continuó con el Bloque III, titulado "Cine y Televisión" en el que Vicente Sánchez-Biosca presentó "Imágenes cruzadas para una historia cultural", seguido de Marta García Carrión, quien expuso "Cine, memoria y nación: algunas reflexiones para el caso español".

La segunda jornada inició con el segundo bloque dedicado a "Cine y Televisión". En primer lugar, se llevó a cabo una mesa redonda titulada "La mirada televisiva", moderada por Carlota Coronado, con las intervenciones de Conchi Cascajosa, Enric Castelló y Asier Gil, tras lo cual se presentaron las ponencias de Amparo Guerra, quien analizó "Historia reciente vs memoria mediática. Franco/Adolfo Suárez: ¿Dos épocas o solo diferentes representaciones?", y Zira Box, quien reflexionó sobre "Memoria roja: las posibilidades de la historia cultural". Tras un interesantísimo debate, le siguió la proyección de un vídeo-homenaje y la clausura oficial a las 13:30 h. Este cierre incluyó un emotivo reconocimiento al impacto de José Carlos Rueda Laffond en el análisis cultural de los medios audiovisuales y su relación con la memoria histórica.

El coloquio combinó con éxito debates rigurosos con reflexiones innovadoras, subrayando el impacto de los colores, las narrativas audiovisuales y las memorias colectivas en la cultura contemporánea y se retransmitió integramente a través de Internet, por lo que puede ser visionado en el portal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Información a través de los siguientes enlaces:

|  |

El evento culminó con la proyección de un vídeo-homenaje y la clausura oficial, consolidando el reconocimiento al legado de Rueda Laffond como un pionero en la exploración de la ficción histórica y la memoria televisiva.

El profesor Vicente Sánchez-Biosca, Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia, intervino en la sesión sobre Cine y Televisión de la primera jornada y realizó una valiosísima y conmovedora reflexión sobre la labor investigadora de José Carlos Rueda Laffond.

Reproducimos a continuación el discurso íntegro del profesor Sánchez-Biosca, a quien agradecemos la cesión de su texto.

¿Es posible una historia cultural sin imágenes? Algunas reflexiones en torno a José Carlos Rueda Laffond

Por Vicente Sánchez-Biosca

Universitat de València

Agradezco la fortuna de estar aquí al profesor Juan Francisco Fuente y siento que mi presencia me genera un sabor extraño: la tristeza por la ausencia de nuestro colega entrañable José Carlos Rueda Laffond, pero también la oportunidad de contribuir a rendirle un homenaje un año después de su desaparición. Unos meses antes de su fallecimiento, José Carlos y yo estuvimos sentados en la sala de conferencias de la Casa de Velázquez bajo la presidencia precisamente de Juan Francisco. Un texto surgido de mi intervención le va dedicado y está a punto de salir publicado en la revista Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo. Mi intervención de hoy, no lo negaré, tiene algo de duelo, pero trataré de darle también un carácter de reflexión sobre cómo José Carlos nos ayudó a pensar las imágenes y los relatos, en particular de TV; en otras palabras, meditaré algo sobre su legado.

I

La historia cultural ha dejado resultados fructuosos en el seno del hispanismo en lo que se refiere a instituciones reconocidas por la alta cultura y el arte. Los historiadores que asumieron este giro –demasiados giros se han sucedido en la noria académica– mostraron rigor y convicción. Adheridos o no doctrinalmente a este enfoque, la obra de José Álvarez Junco, Javier Moreno Luzón y nuestro organizador del presente congreso, Juan Francisco Fuentes, son destacados ejemplos de esta buena salud de la que goza esta orientación de la historia.

Pero ¿qué podríamos decir de los fenómenos denominados midcult, efímeros y poco apreciados por las élites? Y, en particular, ¿qué decir sobre la imagen? Por llamar a las cosas con ejemplos más sencillos y domésticos: ¿qué se ha hecho con el cine y, más todavía, la televisión en el terreno de la historia cultural? Y bien podríamos ampliar esta duda e interrogante al cómic, los seriales radiofónicos, la industria del disco y así sucesivamente. Sí, estos productos que despertaron el interés de Umberto Eco, Omar Calabrese y, entre nosotros, Román Gubern o, a su modo y con un tono no académico, Manuel Vázquez Montalbán desde finales de los años sesenta y, sobre todo, en la década siguiente.

Estos autores no los analizaban desde una perspectiva exclusivamente sociológica, industrial o de públicos, sino desde sus aspectos formales, semióticos, emotivos, desde la forma que estos textos tienen de interpelar a su público, de construir modelos narrativos, perfilar personajes, producir una catarsis popular, como en la fotonovela, la radionovela o la telenovela. Quizá aquello que, puestos a recordar, hizo Carlos Monsiváis con los melodramas mexicanos hace muchísimos años queda todavía pendiente en nuestros días: “Se sufre, pero se aprende” escribía Monsiváis, recordando la frase escrita en el parachoques del camión que maneja Pepe “El Toro” en la canónica película Nosotros los pobres, que dirigió Ismael Rodríguez en 1947. Es la pseudo catarsis del melodrama, pero ¿cuál sería la razón de convertir en bastarda esta catarsis solo por el hecho de no haber alcanzado el rango de Andrómaca, Antígona, Áyax o Edipo? Así, si se me permite el atrevimiento y en román paladino, ¿a qué historiador de pro se le ocurriría incorporar a Manolo Escobar en sus pugnas amorosas con Conchita Velasco como objeto de estudio para radiografiar los años sesenta? Hay algunos, cierto, pero no abundan. Podrían contarse entre aquellos casos de “nacionalismo banal” que destripó Michael Billig.

II

Tampoco los estudiosos del cine dieron un decidido paso adelante. Trabado el camino por el peso de la crítica valorativa, la cinefilia, la crítica de autor, el canon estético que obligaba a hablar del cine desde el cine, la historia ha servido para proveer de un contexto muy general al estudio de los filmes, sin apoyaturas en los conceptos ni en métodos de análisis rigurosos. Así, un libro audaz y arriesgado como el de Vicente Benet, El cine español. Una historia cultural, publicado hace más de 12 años, ha sido débilmente reconocido (es decir, apenas discutido) en el ámbito de los estudios cinematográficos.

El cine ha sido, eso sí, invitado recurrente –y todo hace pensar que cada vez lo será más–en las clases de los historiadores; pero lo ha sido en su mayor parte como ilustración de algo que ya sabíamos por otros medios y mediante otras fuentes; es como un anzuelo o forma de enganchar a un alumnado que sabemos nativo visual y difícil de aprehender. Visto así, apenas aparece el cine como un atractivo producto que se agita como la capa de un torero para luego dar paso a la verdadera faena, esta sí rigurosa: los hechos. De este modo, se ignora las películas en lo que les es esencial: la construcción de una trama, una conducción de personajes, un estilo de montaje, un formato de guion, una identificación primaria y secundaria.

Claro que el estado de cosas que describo es innecesariamente desolador, pues posee numerosas excepciones, cuyos nombres no puedo citar aquí sin ser injusto con otros. Mas mi objetivo es cartografiar con celeridad un panorama cuyo fin es entender mejor un objeto de estudio y unos métodos para abordarlo. Todo ello, claro está, tratando de no hacerme más enemigos que los naturales, lo que no es fácil.

III

Y llegaron los “cultural studies” en clave angloamericana. Lo hicieron en muchos ámbitos, pero a mí me interesa en esta ocasión –en virtud del tema que trato– el ámbito del hispanismo. Lo que en un primer momento fue una liberación de los corsés de la alta cultura y del canon y la reivindicación del derecho de poner la lupa sobre fenómenos de la midcult, de la cultura material, de los objetos cotidianos, al margen (que no en contra) de la perspectiva sociológica, pronto se convirtió en una patente de corso en la que la historia, con su crítica de fuentes, su rigor y su tediosa tenacidad, devinieron en un estorbo. Me explico. Análisis como los de Jo Labanyi, Helen Graham y otros por el estilo ensanchaban los objetos de estudio, del mismo modo que el análisis de las emociones o la memoria, por solo citar casos capitales, abrieron el foco a una pluralidad de temas que ya habían asomado su cabecita en la historia de las mentalidades.

Pero los estudios culturales desbordaron el cauce, henchidos de soberbia y despreocupación, ocuparon todo el terreno abandonado (y era mucho) y en ese mismo proceso sacrificaron lo que más molesto y exigente les era: la historia. En efecto, no engañaban porque el término había sido omitido: en lugar de historia cultural, se denominaban estudios culturales. Y ahí ya todo valía: atracciones del lenguaje, metáforas domésticas, saltos en el vacío, asociaciones creativas libérrimas más que libres. Desde la distancia de las poderosas universidades norteamericanas, la ampliación imaginativa de objetos de estudio, loable y llamativa en sí, tuvo el correlato de liberarse de la documentación, de las fuentes, del método. Esto era jauja: la industria de la producción académica conocía menos límites que lectores. El cruce de todos estos objetos con el auge de los estudios de la memoria y el giro subjetivo debieron ser letales para laa esperanza de poner algo de orden en una producción masiva e inenarrable, aunque reconozco que este extremo debería ser cuidadosamente meditado.

IV

Este panorama de la cultura visual, ciertamente en exceso esquemático, me parece fundamental para evaluar la labor de nuestro querido y llorado José Carlos Rueda Laffond como un luchador que abre trocha, como dirían en la selva amazónica, pugnando por interrogar obras audiovisuales sin quedar preso de su valor artístico y su calidad, pero sin renunciar tampoco a los instrumentos de análisis de sus formas específicas de significar. Es decir, observándolos como síntomas de unas sociedades en proceso de cambio, pero también analizando estos documentos involuntarios, comerciales, emocionales o ambientales fuera de las pretensiones supuestamente científicas, estadísticas, de las llamadas ciencias sociales. Con rigor, sí; pero con el rigor del historiador.

V

Desde este marco general, cierto que en exceso esquemático, desearía destacar algunas de las aportaciones decisivas que contiene la obra de José Carlos Rueda Laffond para dar rigor y mejorar el análisis de cuestiones referidas a los productos narrativos de televisión para el progreso de una historia cultural y –el término necesita posterior elaboración– memoria (colectiva, cultural, afiliativa o protésica). Por supuesto, hablo desde mi perspectiva, de lo que he aprendido leyendo a José Carlos y de las virtudes que rompen con un estado de cosas preocupante en la reflexión sobre productos televisivos en el mundo hispánico. Ni que decir tiene que me limitaré a unos apuntes.

Frente al dominio del documental para dar cuenta de las formas de representación histórica, lo que resulta más inmediato para muchos estudiosos, Rueda Laffond aborda algo que es pionero en nuestro país: la ficción histórica en el soporte televisivo como creadora de una imagen de la historia reciente de España. Su objetivo no es, pues, un juicio sobre la veracidad de esos relatos o sus metarrelatos, sino cómo revelan un imaginario histórico del público al tiempo que contribuyen a crearlo. Esta cuestión de la causalidad en doble dirección es una matriz especialmente relevante y esquiva: las series que tratan o se ambientan, total o parcialmente, en la guerra civil española, el franquismo, la transición, sobre todo, codifican valores y normas (cito sin ser muy riguroso palabras de José Carlos en distintos textos), con claves culturales, pero también políticas y comerciales. Esta aproximación, que correspondería con una historia social del ocio, se coagula o cristaliza en comunidades de memoria, ya sean familiares, sociales, nacionales o de cualquier otro tipo.

Sin embargo, la aproximación de José Carlos a estas abundantes series pone las estrategias de verosimilitud del pasado y las modalidades de referencialidad histórica en primer plano. En palabras más cercanas a mi disciplina: el storytelling, es decir, la voz, la forma de narrar, la iteratividad. Y, con ella, los códigos propios de la serialización. Lo que él denomina análisis de contenido implica la forma, el texto, el contexto y las relaciones con tiempo presente.

Los cuidadosos análisis, en esta línea, de Amar en tiempos revueltos, en relación con los modelos de telenovela latinoamericanos, su inspiración previa –Temps de silenci–, La Señora, Cuéntame, Plaza de España, o la valenciana La alquería blanca, son tan solo algunos ejemplos en los que se ejercita ese saber y pericia donde análisis de los medios audiovisuales y métodos de la historia se entrelazan con maestría y se ponen en relación con las comunidades de memoria del tiempo presente en que las series fueron ideadas y, en su caso, modificando su curso.

VI

Hay un detalle aparentemente menor que desearía recoger en estas breves palabras: el anacronismo. Este es a todas luces uno de los defectos más imperdonables a ojos de un historiador: manifestación del presentismo, es también –hemos de reconocerlo– uno de los más escandalosos rasgos de las ficciones históricas pensadas para medios de masas. Lo son por negligencia o por ignorancia; lo son también por instrumentalización de lo narrado para fines y problemáticas del presente. Es un hecho banal este sometimiento a una verosimilitud del presente, al tiempo que –como contrapartida– lo es creer que se experimenta una inmersión en el pasado solo por el hecho de utilizar ciertos recursos de archivo (el blanco y negro, la fotografía, todo lo que Susan Sontag habría denominado “crepuscular”).

Así, en el conflictivo encuentro entre efecto de inmersión en el pasado mediante el uso de la imagen de archivo y atracción del pasado hacia el presente por medio de sus recursos técnicos, el anacronismo sería el punto máximo de dolor y de reproche por parte de un historiador…, pero de un historiador poco informado, añadiré. ¿Por qué?

José Carlos no solo no cae en la trampa del reproche, sino que observa el anacronismo como parte consustancial de la ficción histórica en clave de entretenimiento y cultura del ocio en soporte audiovisual. Precisamente porque su estudio gira en torno a un concepto que apenas ha salido hasta ahora a relucir –memoria, incluso en su forma también por él explorada de postmemoria, según el exitoso y controvertido concepto de Marianne Hirsch–, las comunidades que producen y aspiran a reconocerse en estas series producen, voluntaria o involuntaria, pero sin duda fatalmente, los anacronismos. Pues bien, su estudio es precisamente uno de los más reveladores signos de identidad: la memoria como lazo compartido, la capacidad socializadora de la televisión, la creación de imaginarios sobre acontecimientos traumáticos del pasado (la guerra civil, el franquismo, la Transición, sobre todo, en este caso) produce el anacronismo como parte del texto. Como en el caso de Águila negra, donde el “defecto” es grueso, un análisis sintomático como el que hace Rueda Laffond lo convierte en índice de la función del texto en el presente; es decir, le otorga su historicidad, no al hecho de referencia y motivo de la serie, sino al presente desde el que se produce y que condensa o esconde sus aspiraciones. En suma, y en las palabras de nuestro José Carlos, la “[c]ultura histórica colectiva [se presenta] como [una] negociación entre historiografía académica y contenidos mediáticos”. Eso es precisamente lo que sucede con la ficción histórica: un escenario de batalla entre comunidades interpretativas y “centros de producción de memoria” para la esfera pública.

Formatos de ficción como vehículos de representación histórica, ficción histórica, historia popular o popular-mediática televisiva, todo esto podría conectarse con formas de historia que no deberíamos despreciar: emotiva, inmersiva, protésica, deliberadamente presentista. Si así lo hiciésemos, como nos enseña José Carlos, tal vez nos sería más sencillo examinar los eslabones perdidos con los museos, las exposiciones, los cómics, la música.

VII

Así pues, a través de estos pequeños ejemplos, se avista la magnitud de un proyecto de historia cultural de los medios de masas en clave narrativa que desgraciadamente para nosotros ya no podrá ser elaborado en la amplitud que los textos de José Carlos hacían esperar.

Se trata de una apuesta por una historia cultural con la imagen como uno de sus vectores principales, no porque esta sea más importante que otros (el José Carlos historiador lo sabía perfectamente), sino porque es más socializadora que otras, se impregna más acogedoramente de sentimientos colectivos por su producción y difusión, y, no menos importante, es de las menos trabajadas a fecha de hoy.

Me intriga lo que habría dicho Rueda Laffond en el futuro de esos medios que han ido sustituyendo al uso de la TV y sus narrativas para un sector muy amplio de la sociedad: los que se producen en las redes sociales, en los intercambios de flashes, en esa suerte de montaje de atracciones, si se me permite la referencia a Eisenstein y a la vanguardia para referirme a un tiempo que se sueña sin precedentes ni servidumbres, es decir, libre de diacronía. No sabremos ya cómo habría afrontado este reto José Carlos, pero estoy seguro de que habría considerado el fenómeno con el rigor con el que encaró la televisión y su serialidad narrativa, pues su espíritu fue de pionero y no vaciló en internarse por terrenos pantanosos y plagados de trampas.

VIII

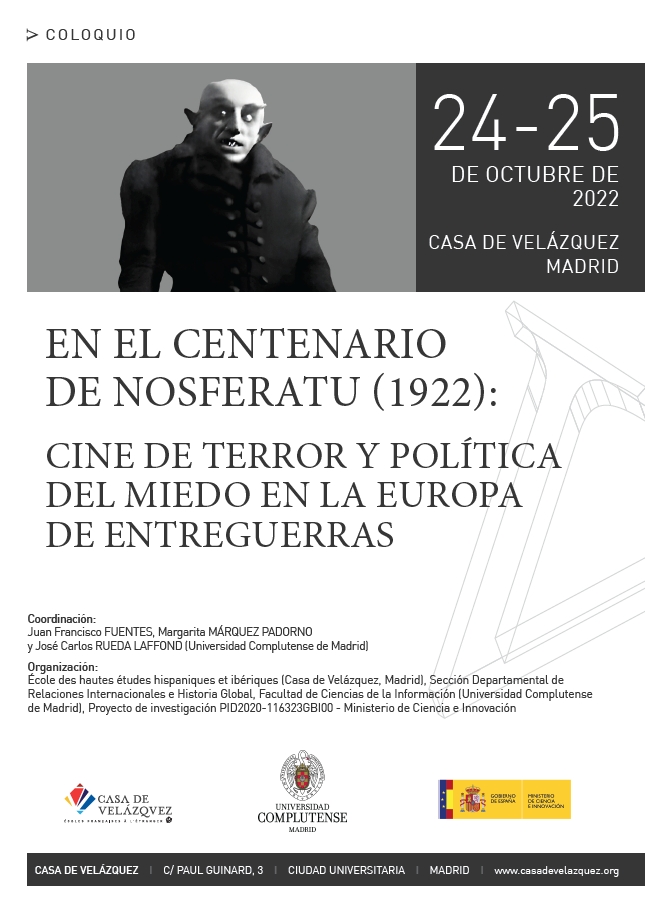

Retornaré para concluir mi intervención a un recuerdo personal. En octubre de 2022, tuvieron lugar en la Casa de Velázquez las jornadas de trabajo que mencioné al comienzo. Su tema era el miedo y su motivo el centenario de la aparición en las pantallas del Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens, de F.W. Murnau, que ahora precisamente conoce una nueva versión. En una de las mesas de dichas sesiones nos encontrábamos bajo la batuta de Juan Francisco, José-Carlos y yo. Sin previo acuerdo, nuestras intervenciones sobre el convulso período de la República de Weimar y su cine trenzaron referencias comunes, películas, nombres de autores, textos concretos incluso: Fritz Lang, pero también Kracauer, Brecht y Benjamin y algunos otros. José-Carlos hubo de expresar en voz alta que no nos habíamos puesto de acuerdo, aunque lo parecía. Fue un signo para mí de profunda complicidad natural, que entonces sentí como un estímulo intelectual y que ahora me conmueve.

Sin embargo, José-Carlos había ido más lejos en la consideración de esos objetos despreciados por tantos como símbolos y síntomas de cultura. Su concepto de cultura era extenso y generoso, y no rechazaba productos por su engañosa banalidad. El precisamente les dio dignidad como objetos de estudio, como cristalizaciones de relatos, personajes, paisajes o situaciones. Todo me recuerda a Kracauer en un precioso texto de 1927, “El ornamento de la masa”, de finura sinigual hacia el detalle en apariencia superfluo. Escribe Kracauer (y yo leo a José Carlos Rueda Laffond): “El lugar que una época ocupa en el proceso histórico se determina con más fuerza a partir del análisis de sus discretas manifestaciones superficiales que a partir de los juicios de la época sobre sí misma”.

José-Carlos se esforzó por interrogar objetos en apariencia banales que iluminaban una esquina de trazos expresionistas de la historia. Seguiremos leyéndote, José-Carlos, aprendiendo de tu gesto de interrogación permanente. Gracias, dondequiera que estés.

Enero de 2025